更年期女性必見!筋力トレーニングで更年期障害を予防する方法と骨盤底筋の重要性

目次

はじめに

皆さん、こんにちは。スリーウエルネスの柔道整復師の大塚です。

40代後半から50代の更年期を迎え、ホットフラッシュ※や気分の浮き沈み、体重の増加、骨密度や筋力の低下などの「更年期障害」が現れると、戸惑いや不安を感じたり、ついに来たか…と諦めたり、更年期障害の捉え方、向き合い方や程度も人それぞれだと思います。

※ホットフラッシュ:上半身ののぼせ、ほてり、発汗などが起こる、更年期障害の代表的な症状

これら更年期障害が日常生活に大きく影響し、当たり前にできていたことができなくなると、多少なりとも身体的・精神的にストレスを感じることがあると思います。

更年期障害は年を重ねれば性別問わず、誰しもが経験する可能性があります。症状も程度も人それぞれであるため、対処方法も様々ですが、実は「筋力トレーニング」が更年期障害の症状を緩和させる効果が期待できることはご存知でしょうか?

本ブログでは、筋力トレーニングがどのように更年期障害を予防・改善するのか、そして更年期を迎えた女性に多い「尿もれ」予防のための骨盤底筋の強化方法まで、実践的な情報をお届けします。

更年期は新しい身体のステージの始まりです。体は変化を迎えていますが、それは決して悪いことではありません。この変化を受け入れ、皆さん自身がより健康で強くなれるチャンスだと思います。このチャンスタイムを逃さないようにしましょう!

更年期に起きる様々な症状とは

更年期障害には様々な症状があります。代表的なものに以下のものが挙げられます。

①ホットフラッシュ

更年期障害の代表的な症状(身体のほてり、汗が止まらなくなるなど)

原因:自律神経の調節が乱れ、血管の収縮や拡張のコントロールが出来なくなるために起こります。

②骨粗鬆症

骨の量が減少し、もろくなる病気

原因:骨の新陳代謝が、女性ホルモン(エストロゲン)の減少により乱れることにより起こります。

女性ホルモンには、骨を作る細胞(骨芽細胞)を活性化させ、骨を壊す細胞(破骨細胞)を抑制する働きがあります。女性ホルモンが減少すると、骨を作る細胞が減少し、逆に骨を壊す細胞が増加してしまい、結果として骨がもろくなり、骨密度が減少します。

③体重増加

原因:女性ホルモン(エストロゲン)の分泌が減少することにより筋肉量が減少し起こります。

エストロゲンには筋肉量を維持するはたらきがあります。そのため、エストロゲンが減ると筋肉も減りやすくなります。筋肉が減ると基礎代謝が低下し、太りやすくなってしまいます。また、エストロゲンは自律神経を安定させる作用もあるため、自律神経の乱れから、疲れや気力が低下し、外出を控えるようになることも。その結果、家にこもりがちになり、さらにカロリーを消費しにくくなってしまいます。また、エストロゲンには食欲を抑える作用もあるので、減少すると自分ではブレーキが効かず、無意識のうちに食べすぎてしまい、体重が増加することもあります。

なぜ筋力トレーニングが更年期障害に有効?

骨密度の維持と骨粗鬆症予防

筋力トレーニングを行うと、筋肉が収縮することでその周囲の骨に力が加わります。この力が「機械的刺激」と呼ばれ、骨に圧力や引っ張り力を与えることになります。この刺激が骨の細胞に伝わると、骨の再生が促進され、骨密度が高くなります。

ホルモンバランスの調整

加齢とともにエストロゲンが減少していきますが、筋力トレーニングを行うことで、特に閉経後の女性において、エストロゲンの低下を緩やかにする効果が期待できます。

体力向上と代謝改善

エストロゲンの分泌減少に伴い、筋肉量が自然に減少しやくなりますが、筋力トレーニングを行うことで、筋肉量を維持し、体力の低下を防ぐことができます。また、筋肉は安静時にもエネルギーを消費するため、筋肉量が増えることで基礎代謝が向上し、安静時でもより多くのカロリーが消費されるようになります。これにより、体脂肪が減少しやすくなり、体重のコントロールもしやすくなります。

このように筋力トレーニングは更年期障害に対し、対処療法的に有効だと考えられます。筋トレがなぜ更年期に有効か、ご理解いただけましたか?ただし、過度の運動はホルモンバランスを崩す原因となるため、ご自身の身体に合った、適度な運動が重要です。

どんなトレーニングが良いかはこちらのブログに詳しく書かれています。是非チェックしてくださいね!

骨盤底筋トレーニングの重要性

更年期を迎えた女性に比較的多い更年期障害の一つに尿漏れがあります。この尿漏れに大きく関係するのが「骨盤底筋」と呼ばれる筋肉です。では骨盤底筋とはどのような筋肉なのでしょうか?

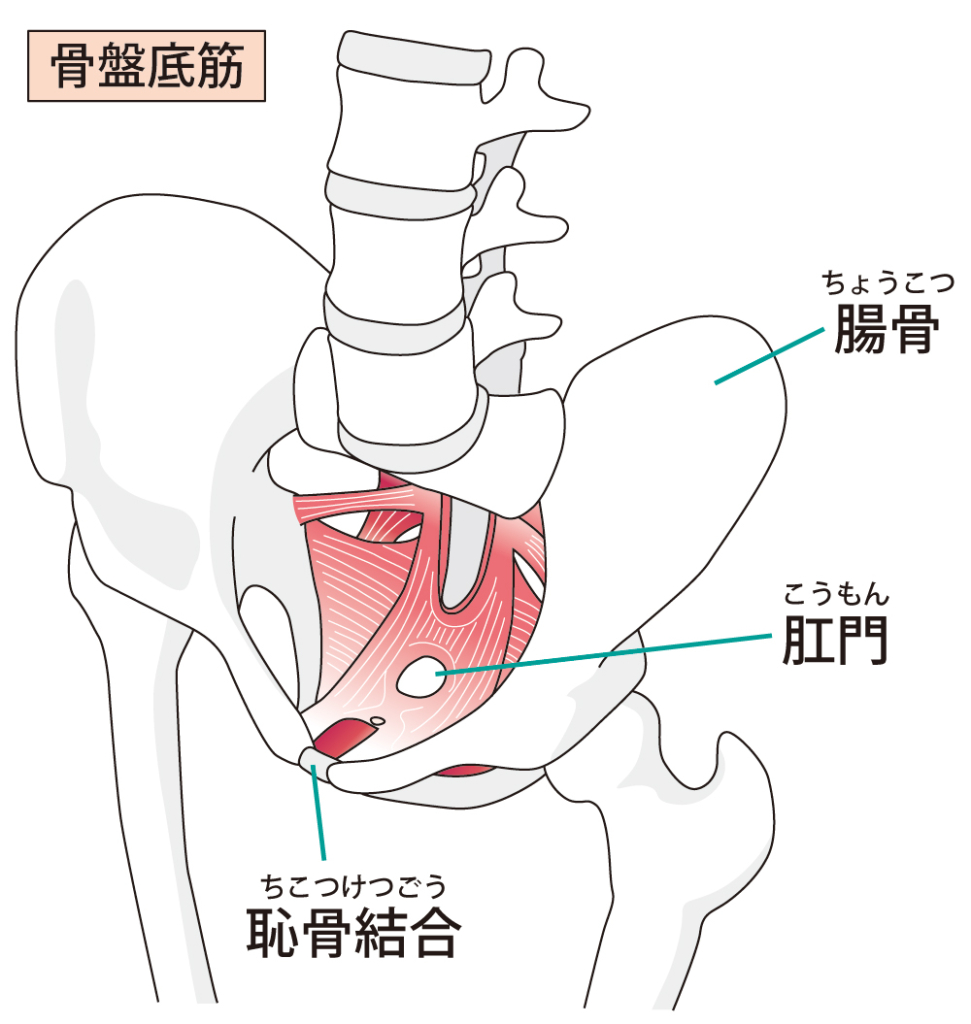

骨盤低筋とは

骨盤底筋は骨盤を構成する恥骨・腸骨・坐骨の間で骨盤内臓器(子宮や膣・腸など)を底の部分で支えている小さい筋肉の集まりのこと。筋肉の集まりであるため、「骨盤底筋群」と呼ばれることもあります。

一般的な大きな骨格筋との違いは、骨盤底筋群は小さな筋肉の集合体であることと、自分の意志でコントロールできる随意筋(肛門挙筋(こうもんきょきん)や尾骨筋(びこつきん)、尿道括約筋(にょうどうかつやくきん))と、自律神経に支配されている不随意筋(括約筋(かつやくきん)や海綿体筋(かいめんたいきん))が混在していることです。

骨盤底筋の主な役割は3つです。

- 骨盤内にある臓器(子宮、膀胱、直腸など)を正しい位置に保つ

- 体幹部のインナーマッスルと共同して腹圧を保つ

- 排尿や排便のコントロールをすること

詳しくはこちらへ→理学療法士が解説!骨盤底筋って何?骨盤底筋の基礎知識と機能低下予防

骨盤底筋の筋力が低下すると何が起きる?

骨盤底筋は、膀胱、子宮、直腸を支える重要な筋肉群であり、その筋力が低下すると、日常生活に支障をきたす原因となります。

①尿失禁

骨盤底筋には、尿道を緩め閉じる働きがあるため、衰えるとこの機能がうまく働かなくなり、尿もれや頻尿(腹圧性尿失禁、過活動膀胱)などの尿トラブルが生じやすくなります。

②体力や運動能力の低下

骨盤底筋の筋力低下は、日常的な動作にも影響を与えることがあります。例えば、歩行や階段の昇降、立ち上がり動作などにおいて、骨盤底筋がサポートする役割が弱くなると、動作がしにくくなることがあります。

③腰痛や背中の痛み

骨盤底筋は、腰や背中の筋肉と連携して体を支える役割を担っています。これらの筋肉が弱くなると、骨盤の安定性が損なわれ、腰痛や背中の痛みが生じやすくなります。特に、骨盤底筋は姿勢を維持するために重要な筋肉群であり、その機能低下が腰や背中の負担を増加させることがあります。

④骨盤臓器脱

骨盤底筋が衰えると子宮や膀胱、直腸の位置が下がり、膣から体外に出てしまうことが。これを「骨盤臓器脱」といいます。膣からピンポン玉大のものが出てくるのが最初の自覚症状で、放っておくと、出血や排尿困難になることもあります。

家でも出来る骨盤低筋トレーニング

骨盤底筋の筋力低下を防ぐためのトレーニングってどうすればよいの?という方のために1つトレーニングを紹介します。

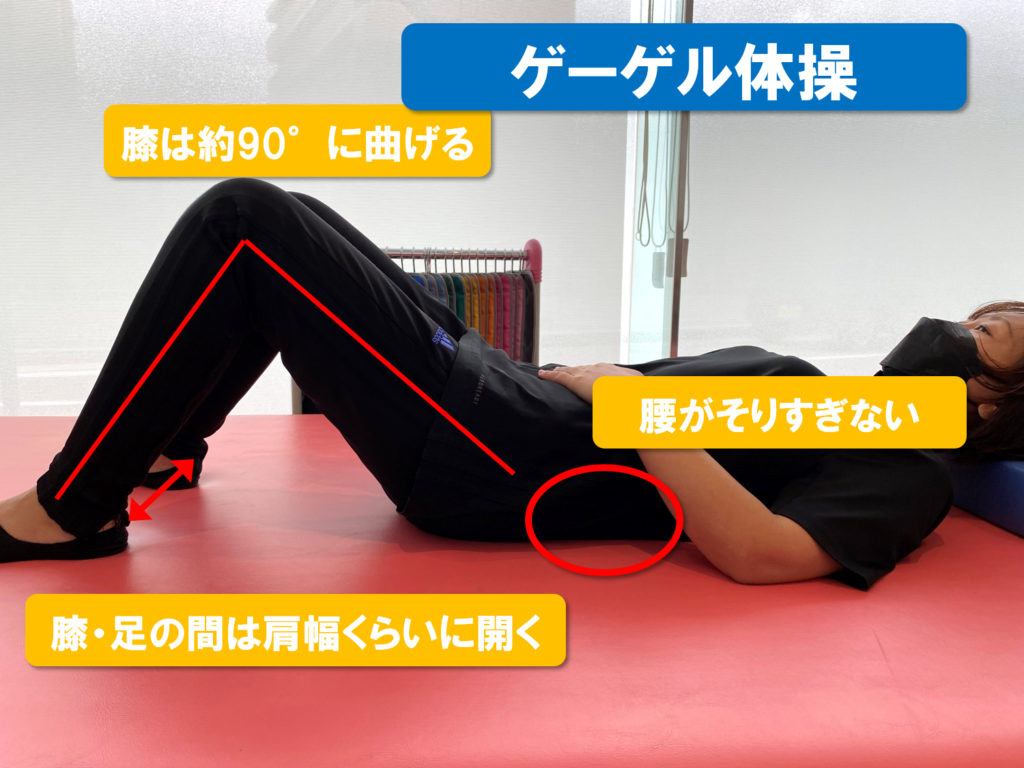

ゲーゲル体操

〈体操の手順〉

①仰向けになり、両ひざを曲げ、足の裏は楽にマットにつけます。

両足、膝の間隔は肩幅くらいに開きましょう

②ゆっくりと呼吸をする

息を吐いたとき骨盤底筋は身体の上方へ上がります。

優しく(きつい胸式呼吸にならないように)息を吸い、それよりも長めにゆっくりと息を吐きます。お腹が呼吸に合わせてゆっくりと上下するイメージで行います。

②を繰り返して全身の力を抜いてリラックスしましょう。

③骨盤底筋群に力を入れます。

3秒維持して、5秒力を抜くのを10回繰り返しましょう。一日に3~5セット行うと効果的です。慣れてきたら、10秒力を入れて、力を抜く方法も追加してみてください。横になって行うので、朝起きた時や就寝前など、タイミングは生活のリズムの中で行うと習慣化しやすいのではないでしょうか。

後方の骨盤底筋群は、『肛門をしめる、おならを止める』ようなイメージで力を入れるとわかりやすいです。また、骨盤底筋群の前方部分を収縮させるには、『膣・尿道をしめる、排尿を途中で止める』ようなイメージで力を入れます。前側の骨盤底筋群の収縮の方が分かりにくく感じる方が多いですが、何度も繰り返してコツをつかみましょう。慣れてきたら呼吸に合わせて、息を吐くタイミングで力を入れましょう。

骨盤底筋の収縮に慣れてきたら寝て行う状態から、四つ這いで同様の動きを行ってみましょう。さらに慣れてくれば椅子に座って、最終的に足を肩幅くらいに開き立って行えるようになる徐々に負荷量があがっていきます。いろんな姿勢で行えると隙間時間にもトレーニングが行えるというメリットがあります。

更年期を健康に過ごすために

更年期を迎える前に筋力トレーニングを始めることで、自分自身を守り、体を支える力が手に入ります。もちろん、更年期を迎えてからでも継続したトレーニングや運動が、体と心をしっかりとサポートし、気持ちを前向きに変えていってくことも期待できます。そして、骨盤底筋を鍛えることは、日常生活のクオリティをに向上させてくれる可能性があります。動きやすさ、快適さ、など、少しずつですが、着実に身体の変化を感じることも期待できるので、出来る範囲で続けていきましょう。

更年期はただの「変化」ではなく、あなたの人生の新たなチャレンジです。 自分の健康に投資し、笑顔と活力に満ちた日々を手に入れましょう。

筋力トレーニングは、更年期障害の予防、緩和に大きく関わってきます。何をしたら良いか、何からすればいいかなど、わからないことがあれば、一度、スリーウエルネスへご相談ください。

スリーウエルネスは、理学療法士、柔道整復師などの医療国家資格を持ったトレーナーが常駐している、パーソナルジム&ケアのハイブリット施設です。パーソナルトレーニングだけでなく、ケア(トリートメント)も出来るため、更年期障害の悩みに対して、トレーニングとケアの両面からサポートが可能です。女性セラピストもいますので、安心してケアをお受けいただけます。

体験もありますので、お気軽にご連絡ください。

体験希望の方はこちらへ→体験申し込み

参照元:公益社団法人 日本産科婦人科学会