理学療法士が解説!骨密度が低いとどうなる?骨粗しょう症以外の病気リスクにも注意!

目次

こんにちは、スリーウエルネス理学療法士の原田です。

みなさん、骨密度は測ったことがありますか?

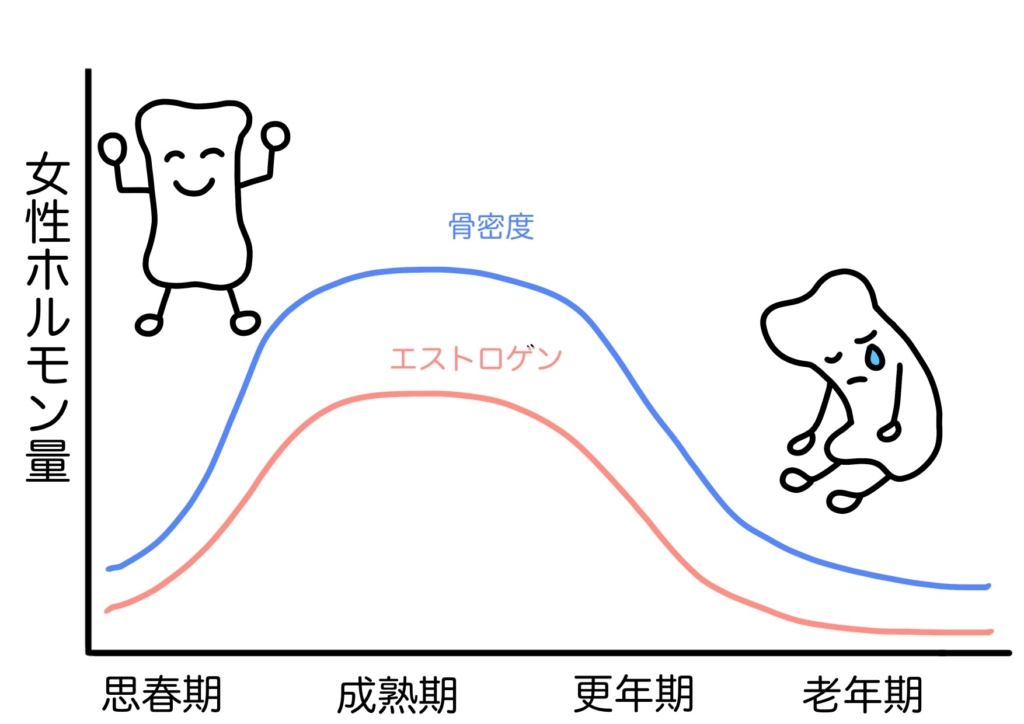

以前のブログでもお話したように、閉経後の女性は特にホルモンバランスの影響で骨密度が下がり、いわゆる骨粗鬆症になりやすいと言われています。しかし、女性ばかりではなく、男性も注意は必要です。また、ホルモンだけではなく、様々な生活習慣や病気が骨を弱くしてしまうこともあります。今回は、骨密度や骨密度と病気の関係を深掘りしていこうと思います。

骨密度とは

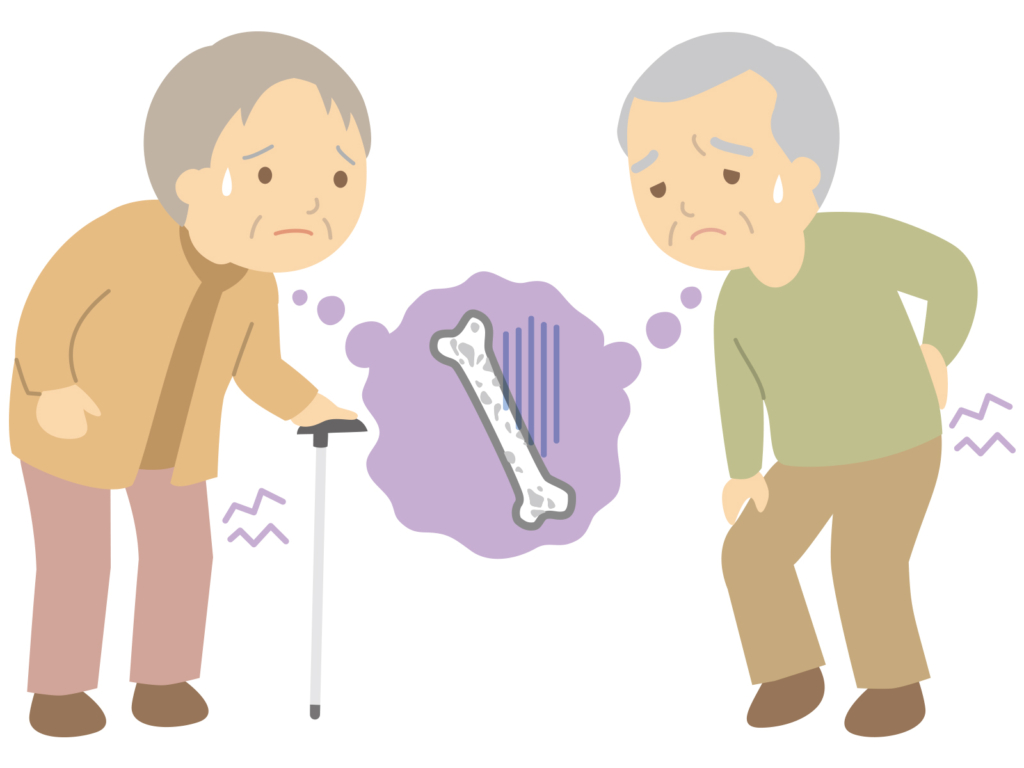

骨密度とは、骨に含まれるカルシウムなどのミネラル量のことです。見た目ではわからないため、気づいたときには転倒して、骨折していた…という方も少なくありません。

そもそも骨って何でできているかご存じですか?骨の構造は複雑で生きた組織なのです。骨は「有機質」と「無機質」の組み合わせでできています。

骨の成分

コラーゲン(有機質)

骨の中のたんぱく質成分で得にⅠ型コラーゲンという種類が多い。これが、「骨にしなやかさ」を与えていて、折れにくさ(粘り強さ)のもとになっています。

カルシウム+リン(無機質)

カルシウムとリンが結びついてできるハイドロキシアパタイトという結晶が骨に「硬さ」を与えています。骨全体の重さの60~70%はこの成分です。

骨細胞(生きた細胞)

骨はただの「硬いかたまり」ではなく、実は絶えず作り変え「リモデリング」されています。主な細胞は骨芽細胞(骨を作る)、破骨細胞(骨を壊す)、骨細胞(骨の中に住んでいる)です。

水分・血管・神経

骨の内部には水分もあり、血管が通っていて、栄養や酸素が運ばれています。骨折すると痛いのは神経も通っているからなのです。

骨の成分が減るとどうなるの?

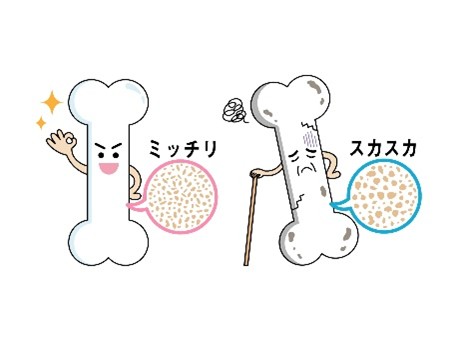

骨の成分が減ると、「骨粗鬆症」になってしまいます。

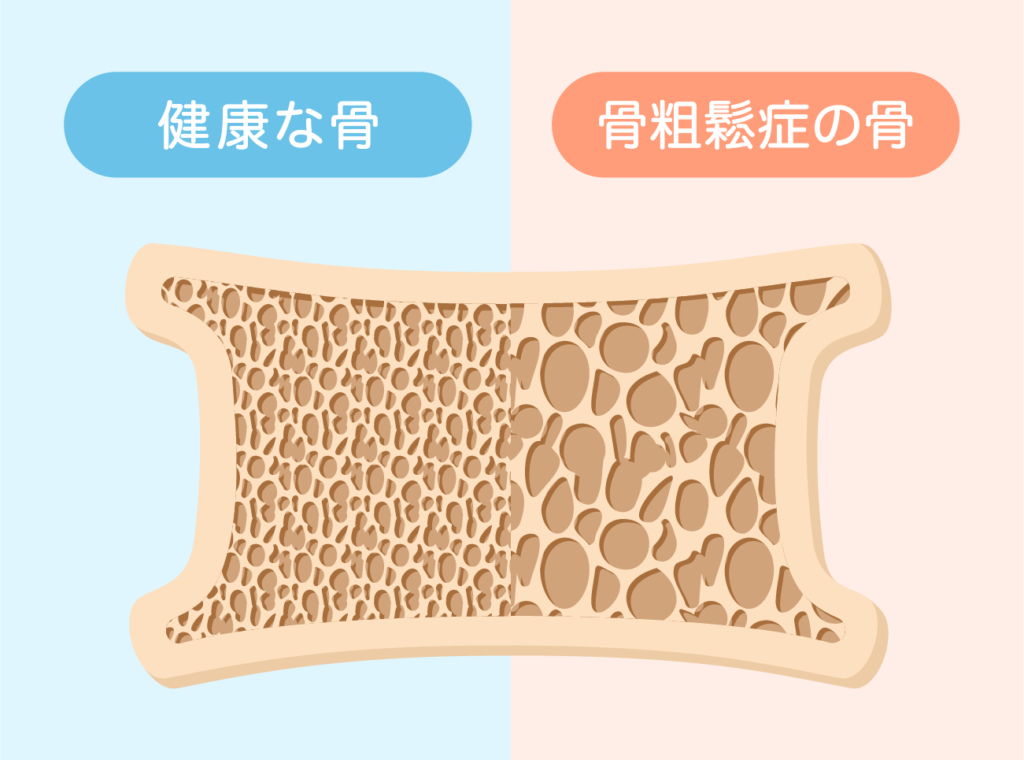

骨粗鬆症は、「骨がスカスカになる」とよく言われますが、実際には骨の素材そのものが減っているのです。上記で説明した、カルシウムやリンが骨から流れだします。骨の硬さが失われ、コラーゲンの量や質も低下し、骨のしなやかさも失われてしまいます。その結果、骨はまるで中身の詰まってないスポンジのようになってしまい、ちょっとした衝撃でも、折れやすくなるのです。

骨密度に影響する要因

ホルモンバランス

エストロゲン(特に閉経後の女性)

テストステロン(男性ホルモンの減少も影響)

副甲状腺ホルモン・カルシトニンなどの骨代謝に関与するホルモン

加齢

骨量のピーク(一般的に20第後半から30代前半)と加齢による減少

加齢による吸収力や代謝の低下

遺伝

骨密度はある程度遺伝的要素もある

家族歴(親が骨粗しょう症だったなど)

日光(ビタミンD合成)

紫外線によるビタミンDの生成

ビタミンDはカルシウム吸収に不可欠

喫煙:骨形成の抑制

生活習慣

過度なアルコール:骨代謝の乱れ

カフェインの過剰摂取:カルシウムの排出を促進

薬の副作用

ステロイド系薬剤(プレドニゾロンなど):長期使用で骨密度低下

抗けいれん薬:ビタミンD代謝に影響

持病や慢性疾患

糖尿病、甲状腺疾患、腎疾患などは骨密度に影響

消化器系の疾患で栄養吸収が悪くなるケースもある

一般的に「加齢」や「生活習慣」が骨密度に影響することは知られていますが、糖尿病、甲状腺疾患、腎疾患の病気も「骨」に影響するのです。今回はその中でも注目すべき3つの病気についてご紹介します。

病気が骨に及ぼす影響とは

糖尿病と骨

糖尿病というと「血糖値」ばかりに目が行きがちですが、骨にも影響を与える病気です。血糖値が高い状態が続くと、骨の中のたんぱく質に悪い物質の(AGEs)がたまり、骨がもろくなります。また、インスリンというホルモンの働きが弱くなることで、骨を作る力も落ちてしまいます。さらに糖尿病による神経の異常やふらつきで転倒しやすくなることも、骨折の原因になります。

甲状腺の病気と骨

甲状腺という小さな臓器をご存じですか?首の前にあり、体の代謝を調整するホルモンを出しています。このホルモンが出すぎると(バセドウ病など)、骨の新陳代謝が早くなりすぎて、骨がどんどん溶けてしまうのです。逆にホルモンが足りてなくても(橋本病など)骨を作る力が落ちてしまうことがあります。

腎臓の病気と骨

腎臓は体の老廃物を出すだけではなく、骨に必要なビタミンDを作る働きがあります。腎臓が弱ると、ビタミンDがうまく働かず、カルシウムが吸収されにくくなります。すると体は足りないカルシウムを骨から引き出そうとするので、骨がスカスカになってしまいます。この状態が長く続くと、「腎性骨異栄養症」という骨の病気になることもあります。

骨はもちろん歳のせいで弱くもなりますが、それだけではありません。骨は目には見えませんが、毎日を支えてくれています。糖尿病や腎臓、甲状腺の病気がある方は、病だけではなく、「骨」も気にかけてあげてください。

最後に、どのように骨の予防にはどのようにすればよいか紹介していきます。

骨を守る予防方法

定期的な骨密度検査

DXA法(デキサ法):腰椎・大腿骨などで測定(病院などで測定)

超音波法:かかとで手軽に測定(簡易検査)

食事やサプリメントの活用

カルシウム、ビタミンD、ビタミンK、マグネシウムなど

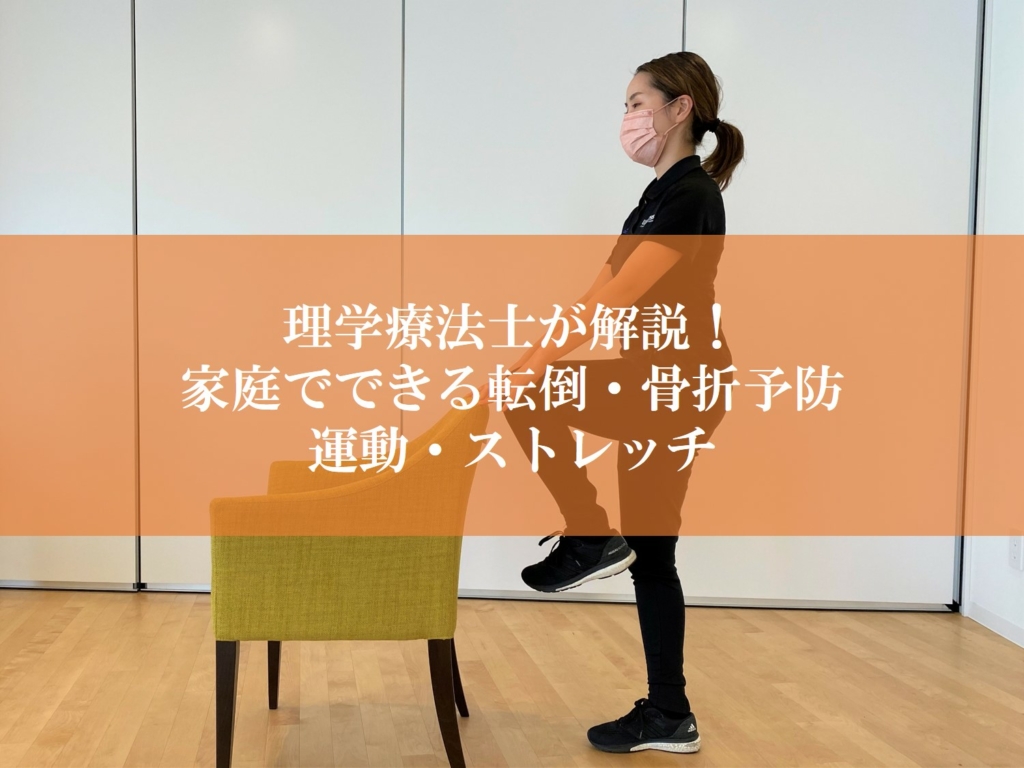

転倒予防・バランス訓練

バランス感覚・筋力強化

自分が骨粗鬆症なのか、できれば医師に診てもらいましょう。その上で骨折のリスク低下の観点からバランス訓練や筋力強化を行いましょう。また、サプリ摂取もおすすめです。ただし、摂りすぎや相互作用にも注意が必要です。上記で説明した、持病がある方も一度チェックしてみてもよいかもしれません。

スリーウエルネスでできること

医療現場で多くのリハビリを担当してきた国家資格保有の理学療法士が、あなたの体に合わせたオーダーメイドのトレーニングプランを提供します。

- 「運動したいけど、腰や膝が不安」

- 「健康診断で運動をすすめられた」

- 「自己流では続かない、効果が出ない」

そんな方にこそ受けてほしい、根拠に基づいた安心のサポートです。

筋力強化だけでなく、姿勢改善・柔軟性・日常動作の質向上など、“健康的な動けるカラダ”を一緒に作っていきましょう。

痛みの出にくい動きや、ケガの予防も徹底サポートします。

まずは体験・カウンセリングからどうぞ

「今の体の状態を知りたい」「運動が久しぶりで不安」という方も、ぜひ一度ご相談ください。

理学療法士の視点で、あなたに最適な方法をご提案します。