意外と知らない!炭水化物・糖質・糖類の分類と栄養的役割

目次

こんにちは、スリーウエルネストレーナーの尾嶋です。

ここ数年、「最近太ってき気がするから、糖質ダイエット始めようかな。」とか、「炭水化物のご飯を減らして、飲み物も糖質・糖類ゼロにすればダイエットできるかな。」など、『糖質ダイエット』のブーム以来、「炭水化物」、「糖質」、「糖類」という言葉をよく聞くようになりました。なんとなく同じように使われている炭水化物・糖質・糖類ですが、3つの違いをご存じですか?テレビやSNSのコマーシャルなどを見て、「炭水化物・糖質・糖類って何?どう違うの?」と思ったことのある方も少なくないはずです。そこで今回は、炭水化物・糖質・糖類の違いについて紹介しますので、それぞれの理解を深めて、日常の食生活に役立ててください。

炭水化物の栄養学的分類

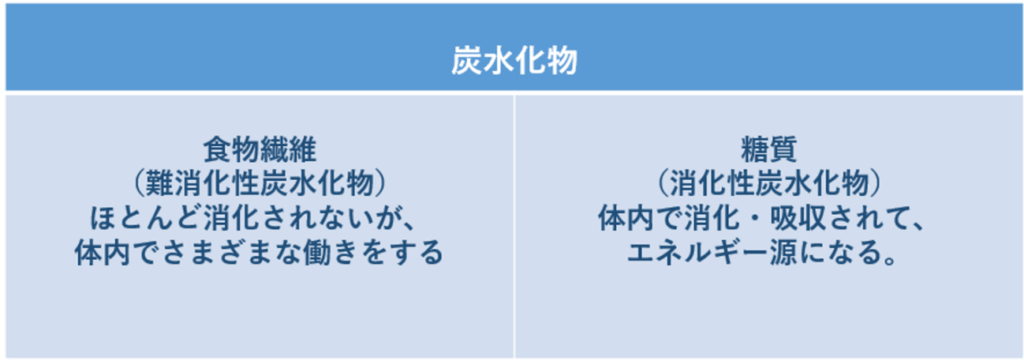

炭水化物を栄養学的に分類すると、体内で消化・吸収されてエネルギー源になる糖質と、消化されずに大腸まで運ばれ、さまざまな働きをする食物繊維に分かれます。

炭水化物の糖の種類別分類

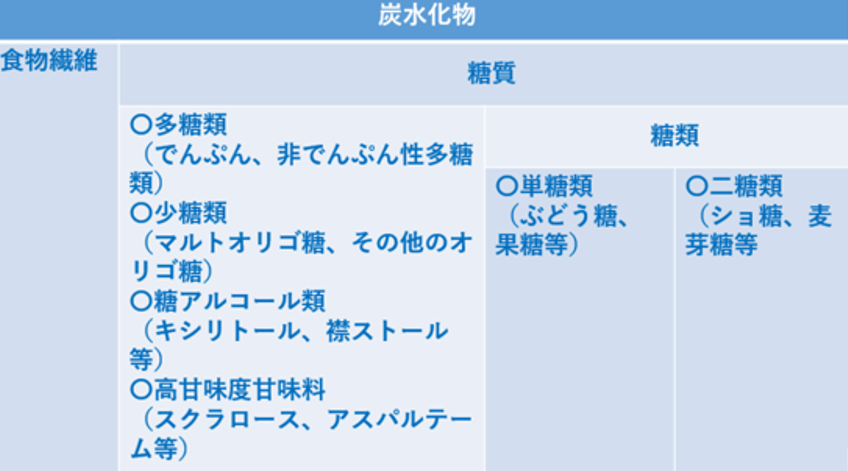

炭水化物を糖の種類で分類すると、糖類・少糖類・多糖類の3つになりますが、糖類は、単糖類(単糖が1個のもの)であるブドウ糖や果糖と、ショ糖や麦芽糖などの二糖類(単糖が2個結合したもの)を指し、これらは全てカロリーの高い甘味成分です。糖質は、先ほど表記した糖類を含め、少糖類(単糖が3個~9個が結合したもの)、多糖類(単糖が10個以上結合したもの)、糖アルコール類、高甘味度甘味料をまとめて糖質と呼び、糖類も糖質も確かに炭水化物ですが、この2つはイコールってわけではありません。そもそも分類の仕方が違うのです。下記の表も見ていただくと、炭水化物には糖質や糖類が含まれ、糖質には糖類が含まれること、また、それぞれの違いを理解していただけるはずです。

炭水化物の働き

炭水化物はエネルギー源になる糖質と消化・吸収されない食物繊維に分けられます。炭水化物のうち糖質は1gで4キロカロリーのエネルギーを生み出します。タンパク質や脂質に比べて直ぐにエネルギーに変わるのが特徴です。

食生活では主食として食されることが多く、身体活動や生命活動を行うための主要なエネルギー源と言えます。糖質は体内で様々な種類の糖に分解され、血液中はブドウ糖、肝臓や筋肉ではグリコーゲンとして存在します。ただし、貯蔵量としては少量です。これは、直ぐに使う以上に摂取した余剰分の糖質を、体内に脂肪として蓄積される特徴があるためです。また、糖質が分解されてできたブドウ糖は、脳の最も効率的なエネルギー源です。そのため、ブドウ糖が極度に不足すると意識障害などを起こすこともあります。脳には貯蔵できないため、食事から定期的に補給する必要があります。さらに、糖質が分解されてできたブドウ糖などは、遺伝情報を担うDNA、RNAの生合成の成分として使われます。また、タンパク質と結合して糖タンパク質となり、細胞などの重要な構成成分になります。

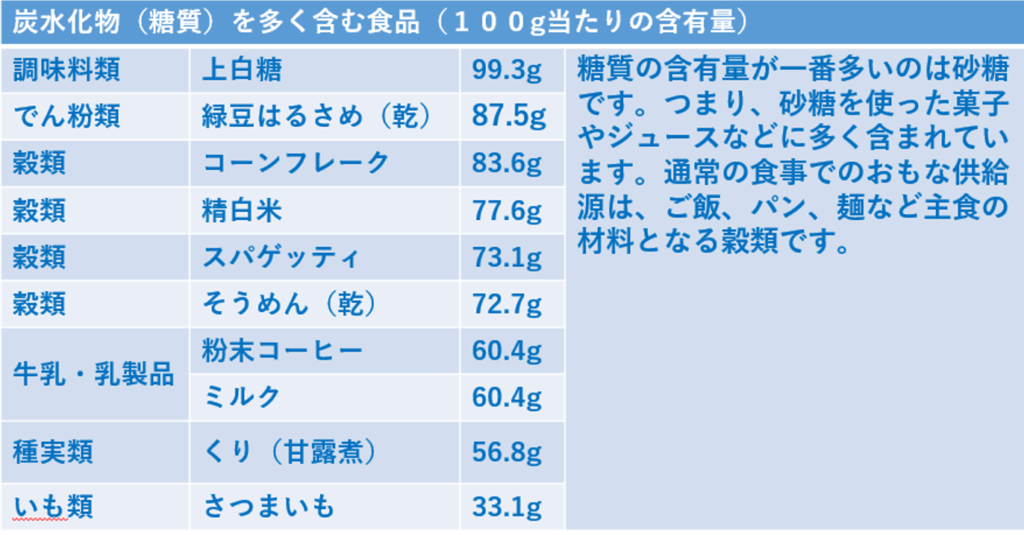

どんな食品に入っているのか?

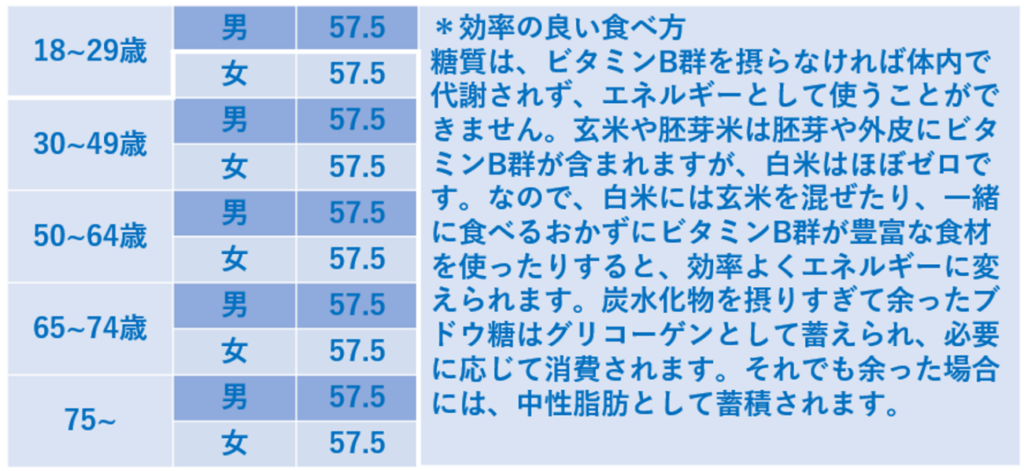

*1日の摂取基準(総エネルギーに占める割合の目標量:%エネルギー)

摂りすぎるとどうなるの?

消費されずあまったブドウ糖は中性脂肪として蓄積され、肥満の原因になります。

肥満はさまざまな生活習慣病の引き金となります。なので、炭水化物の摂取は適正量に抑えることが大切です。

逆に、炭水化物の不足は、エネルギーの不足になります。不足が長く続くと、エネルギーを補うために体内のタンパク質が分解されるなどして、筋肉が減少します。疲労感や脱力感が生じるほか、脳や神経系の働きも滞ってしまいます。

知っておきたい:「糖質ゼロ」「糖類ゼロ」って、本当に糖が入ってないの?0なの?

「無糖」「糖質ゼロ」「糖類ゼロ」「ノンシュガー」「シュガーレス」などという表示が、食品や飲料に表示されていることがよくあります。一見、糖が全く入っていないような印象を受けますが、それは誤りです。実は、100gまたは100ml中に、糖質または糖類が0.5g以下の場合は、「ゼロ」「無」「レス」「ノン」と表示してもよい決まりになっているのです。つまり、例えば「無糖」書いてある250mlの缶コーヒーにも、約1gの糖が入っている場合があります。なので、無糖だから安心と思って、飲みすぎには注意する必要があります。

終わりに

今回は、炭水化物・糖質・糖類の違いについて紹介しましたがいかがでしたでしょうか。

炭水化物・糖質・糖類は脂質同様にダイエットの天敵のように扱われることもありますが、体にとっては重要なエネルギー源です。過度な摂取や制限をすることなく過不足がないよう摂ることが重要です。近年、健康と栄養に関する様々な情報が溢れていますが、正しい知識を身につけたうえで自分に合った食生活を送るようにしてください。

参考文献:「きちんとわかる栄養学」 監修 お茶の水女子大大学院教授 飯田薫子

監修 関東学院大学准教授 寺本 あい