動脈硬化予防のために、知っておきたい血液中のコレステロール管理

目次

こんにちは、スリーウエルネストレーナーの尾嶋です。

健康に関心のある方なら「動脈硬化に気をつけよう」とか「コレステロールの値が高い・低い」という話題を聞くことが多いと思いますが、動脈硬化の症状や血液中のコレステロールとは実際にどういったもので、健康にどんな影響を及ぼしているかなど、正確に知っている人は意外と少ないのではないでしょうか。

今回は動脈硬化予防の重要性、そのポイントとなる血液中のコレステロール管理についてご紹介します。

動脈硬化とは

動脈は心臓から送り出された血液を全身に運ぶ血管です。酸素や栄養素を運ぶ役割を担っていて、通常は弾力性があってしなやかですが、加齢やさまざまな危険因子によって徐々に硬く、厚く、狭くなってしまいます。このように変性した症状を動脈硬化と言います。

硬くなった血管は血液をスムーズに送ることが出来なくなるだけでなく、もろく破れやすくなります。また血管が厚く、狭くなると血流が悪くなり必要な酸素や栄養が体のすみずみに行き渡らなくなります。

万が一、血管が詰まるような事態になれば、その部分の臓器や組織は細胞が壊死を起こし、心臓であれば狭心症や心筋梗塞を、脳であれば脳梗塞などの重篤な病気に繋がります。

動脈硬化には、その原因と発生する部位によって、大きく3つのタイプがあります。

アテローム動脈硬化

比較的太い血管に、悪玉と言われるLDLコレステロールなどでできたドロドロの塊(プラーク)が溜まって血管の内側が狭くなる症状が「アテローム動脈硬化」です。

細動脈硬化

脳や腎臓の中の細い動脈がもろくなって起きる「細動脈硬化」は加齢や高気圧が誘因で引き起こされます。

メルケベルグ型動脈硬化

大動脈のほか下肢や頸部の動脈にカルシウムが溜まって石灰化して硬く、もろくなる「メルケベルグ型動脈硬化」はひどくなると血管壁が破れることもあります。

これらの3つのタイプのうち、日本人に急増しているのが「アテローム動脈硬化」で、死因の上位を占める心疾患や脳血管疾患の多くは「アテローム動脈硬化」が直接の原因になっています。

動脈硬化が原因で発生する狭心症や心筋梗塞などの心疾患、脳梗塞やくも膜下出血などの脳血管疾患は、突然発作が起こり、それまでは自覚症状がほとんどないのが特徴です。

近年は医療技術の進歩により心疾患や脳血管疾患の死亡率は低下傾向にありますが、一度病気にかかれば、その後の後遺症に苦しむ例は多く、QOLの低下や介護をする家族の負担等が問題になっています。また、動脈硬化自体が若年化しており、30代から40代の心臓病や脳卒中の患者が増えているのも大きな問題です。

こうしたことから「人生100年時代」と言われ、健康寿命の延伸を目標とする日本にとって、動脈硬化は最も注意して予防すべき症状と言えるでしょう。

動脈硬化の主な危険因子

動脈硬化は加齢に伴って誰にでも起こりますが、危険因子が多くなるほどそのリスクは高まり進行が早くなります。主な危険因子としては、脂質異常症・内蔵脂肪型肥満・高血圧・糖尿病(高血糖)・喫煙などがあります。

脂質異常症

血液中の脂質にはLDLコレステロール(LDL-C)、HDLコレステロール(HDL-C)、トリグリセライド(中性脂肪)などさまざまな種類があります。

これらのバランスが崩れた状態が脂質異常症で、LDLコレステロール(LDL-C)の割合が非常に高くなると動脈硬化が進み、トリグリセライドの増加は肥満を引き起こします。

内蔵脂肪型肥満

内臓脂肪が多くなると血液中のLDLコレステロール(LDL-C)とトリグリセライドが増え、動脈硬化のきっかけになります。内臓脂肪が多い状態を放置すると高血圧や糖尿病になり、動脈硬化を促進します。

高血圧

血圧が高い状態が続くと血管に負担がかかり、血管が傷つきやすくなります。傷ついた血管の壁はLDLコレステロール(LDL-C)が入りやすい状態をつくるため、動脈硬化を発症・進行させる要因となり、心筋梗塞や脳卒中を起こす引き金にもなります。

糖尿病(高血糖)

高血糖の状態が続くとインスリンの働きが低下し、血液中の脂質が増え、動脈硬化を発症させやすくなります。

喫煙

喫煙は肺だけでなく血管にも悪影響があります。たばこの中に含まれる成分は血管を傷つけ、交感神経を刺激して血管を収縮させるため高血圧の原因になります。

動脈硬化を予防するには

動脈硬化の危険因子には生活習慣が非常に多く関係しているため、まずは生活習慣を見直しできることから改善していくことが大切です。

特に日本人に急増している「アテローム動脈効果」予防においては、直接の原因となる血液中の脂質のコレステロールを「脂質異常症診断基準内」に管理することがとても重要です。ここからは、血液中のコレステロール管理のポイントについて紹介していきます。

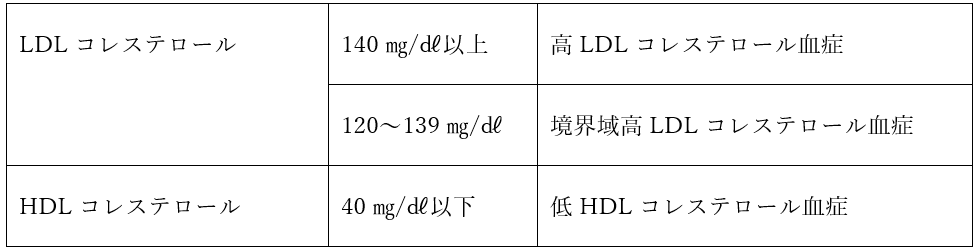

*脂質異常症診断基準

血液中のコレステロールとは?

コレステロールは脂質の1種です。病気を引き起こす原因のような悪いイメージですが、体にとっては必要な物質です。主な役割は以下の4つになります。

1.細胞膜の材料になる

タンパク質やリン脂質とともに全身の細胞膜の材料になります。また細胞膜に含まれるコレステロールは、細胞膜における物質の出入りを調整する働きがあります。

2.ホルモンの材料なる

コレステロールは男性ホルモンや女性ホルモン、副腎皮質ホルモンなど、様々なホルモンの材料になります。副腎皮質ホルモンには、糖質やミネラルの代謝を調整する働きがあります。

3.胆汁の成分になる

脂肪の消化に必要な胆汁の成分である胆汁酸の材料になります。肝臓でつくられた胆汁は胆嚢に蓄えられたあと、十二指腸に分泌され脂肪を水に溶けやすくし、消化吸収を助けます。

4.ビタミンDの材料になる

皮膚に存在するコレステロールの1種には、プロビタミンD(のちのビタミンDとなる)としての役割があります。紫外線を浴びることで、ビタミンDが生成されます。

善玉コレステロールと悪玉コレステロールとは?

食事として摂取したコレステロールや肝臓で合成されたコレステロールは、肝臓から血液によって全身の細胞に運ばれます。

しかしコレステロールは脂質なので、水分(血液)に溶けません。そこで特殊なタンパク質と結合して血液を移動します。この血中のタンパク質と結合したコレステロールには、HDLコレステロール(HDL-C)とLDLコレステロール(LDL-C)という異なる働きのコレステロールがあります。

HDLコレステロール(HDL-C)は、全身の細胞からコレステロールを回収して肝臓に戻す働きがあります。そのため善玉コレステロールと呼ばれています。

一方、LDLコレステロール(LDL-C)はコレステロールを全身の細胞に運ぶ働きがあります。

人の体に必要なコレステロールですが、増え過ぎると余分なコレステロールが血液中を循環したままになり、それが動脈硬化の原因になります。そのため悪玉コレステロールと呼ばれますが、LDLコレステロール(LDL-C)自体が体に悪い影響を及ぼすわけではありません。

食品に含まれるコレステロールと血液中のコレステロールは別物

コレステロールはさまざまな食品に含まれていますが、体内に取り込まれるのはそのうち40~60%です。

一方、コレステロールは肝臓でも日々合成され、血液に混ざって体中に供給され、細胞膜やホルモン、胆汁酸の材料になっています。肝臓で合成されるコレステロールの量は、食事で摂取する量の3~7倍にもなります。

つまり血液中には食事で摂取したコレステロールと肝臓でつくったコレステロールの、両方のコレステロールがあります。

健康診断の「コレステロール値」は、これらがどのくらい血液中にあるかを示したものです。コレステロール値の高いことを気にする人は、コレステロールを多く含む食品を控えようとしがちです。しかし、肝臓には、コレステロールを一定量に調整する働きがあります。

食品から多くのコレステロールを摂取すると、肝臓で合成するコレステロールの量を減らします。一方、食品からのコレステロールの摂取量が減ると肝臓で多くのコレステロールを合成するため、食事でコレステロールを含む食品を控えてもその分すぐに健康診断の「コレステロール値」が下がるわけではありません。

コレステロール値が高い値・低い値で疑われる問題(病気)とは?

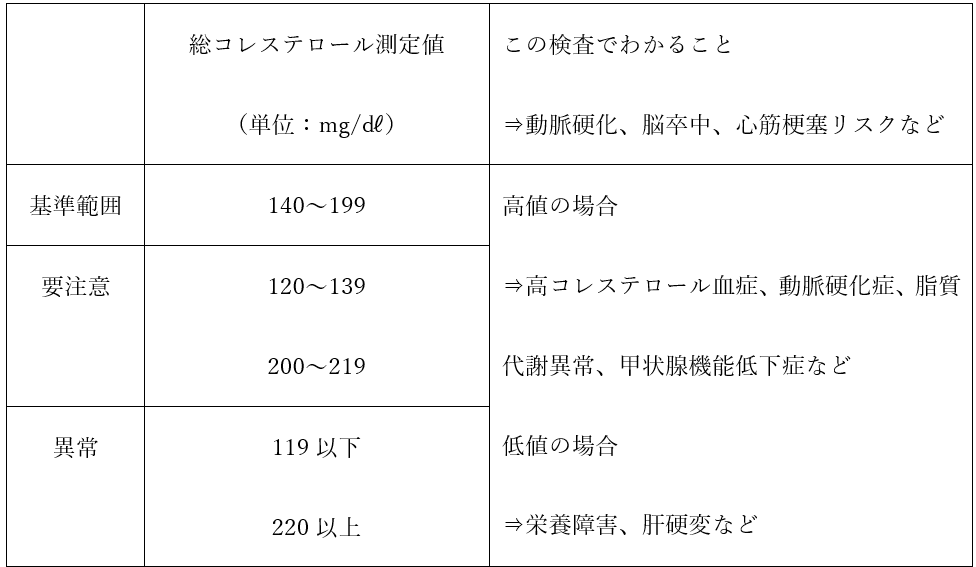

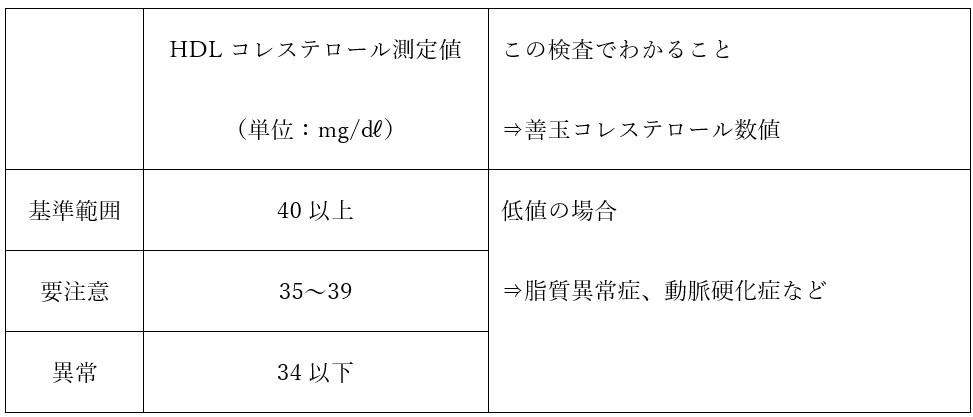

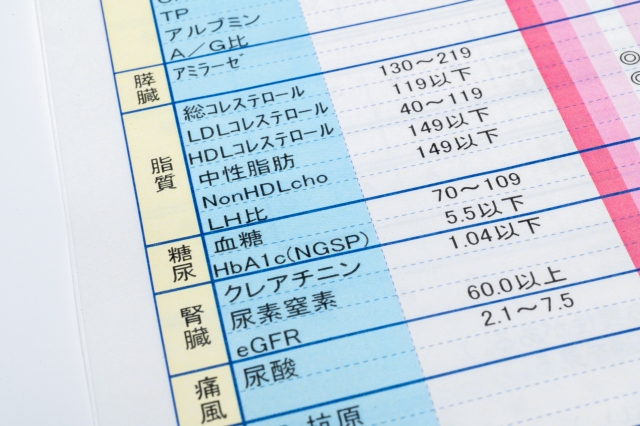

健康診断の血液検査で一般的には総コレステロール、HDLコレステロール(HDL-C)、LDLコレステロール(LDL-C)などを測定することが多いです。以下に、血液検査でわかることと疑われる問題(病気)についてまとめました。

●総コレステロール

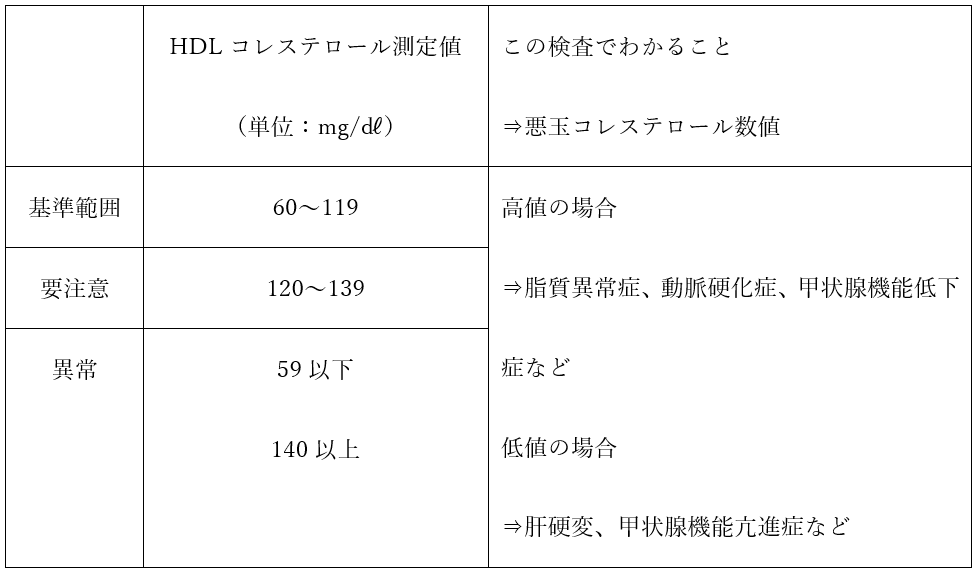

●HDLコレステロール(HDL-C)

●LDLコレステロール(LDL-C)

基準範囲を超えているコレステロール値を改善するには?

コレステロール値が基準範囲を超える原因としては、遺伝などの体質の他、閉経後の女性は、女性ホルモンの減少に伴って、コレステロール値が高くなりやすいと言われています。これらは自分自身ではどうすることも出来ないため基準範囲を超えている場合には、早めに医療機関を受診し医師の指導の下で対策と改善を行っていくことをおすすめします。

一方、食事や運動などの生活習慣が影響している場合は、今から直ぐにでも改善することができるので日頃の食事や運動習慣を見直し、たばこを吸っている人は禁煙をおすすめします。

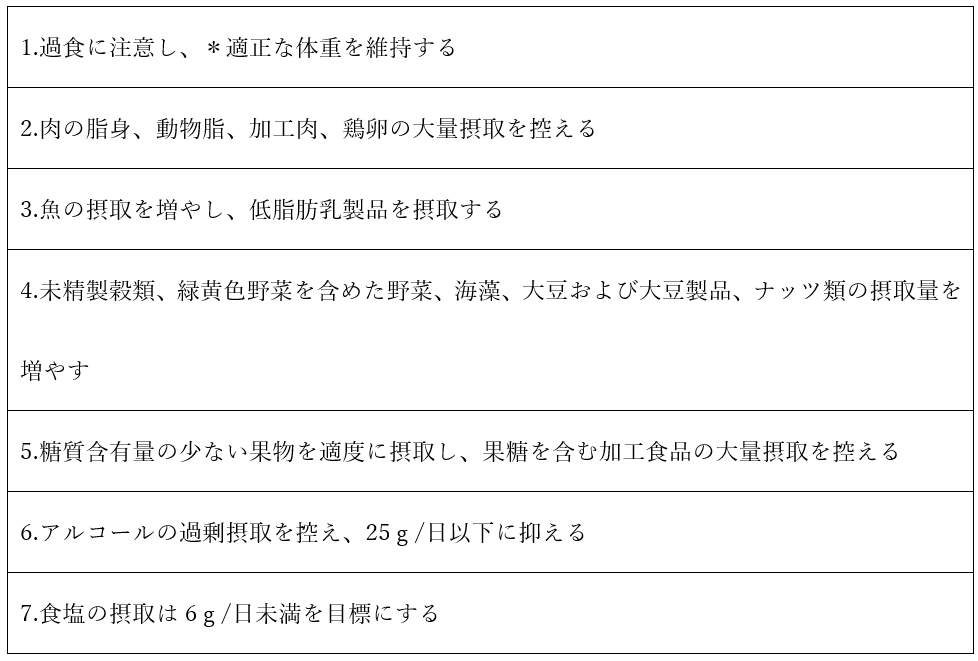

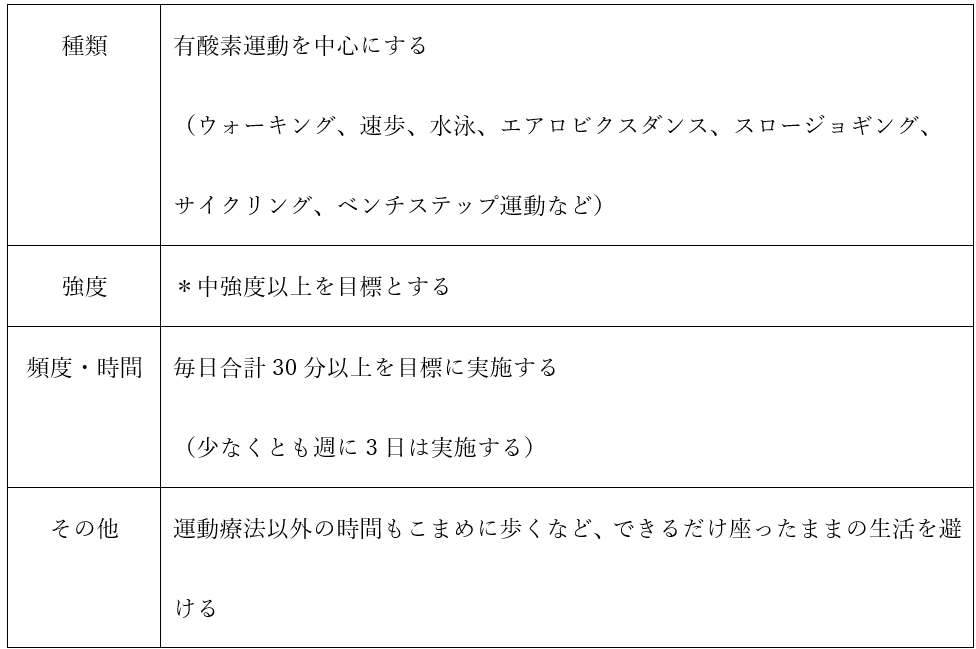

以下に2022年7月に日本動脈硬化学会が5年ぶりに改訂した、『動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版』で示されている、動脈硬化のリスクを減らすための食事療法、運動療法の指針を表記しますのでご参照ください。

食事療法

*適正体重:もっとも病気にかかりにくいとされているBMI値22を基準として、

身長(m)×身長(m)×22=適正体重となります。

運動療法

*中強度の運動:エネルギー消費量が安静時の3倍以上の運動のことで、「楽だけどちょっときついと感じる程度」の運動で、やや速度を速めたウォーキングなどの運動です。

おわりに

コレステロールは人体に欠かせない脂質の1種です。善玉・悪玉という名前で誤解されがちなコレステロールですが、それぞれに役割があり、どちらも血液検査の基準範囲でバランスがとれていることが重要です。定期的な健康診断で、自分のコレステロール値を把握して、自分の体の状態に合わせた食事や運動などの生活習慣を心がけるようにしてください。

スリーウエルネストレーナー 尾嶋